車のバッテリー上がり、それはドライバーなら誰しも一度は経験するかもしれないトラブルです。

特に出先でバッテリーが上がってしまった場合、焦ってしまいますよね。

もし近くに車が停まっていて、ジャンプスタートをお願いできる状況だったとしても、例えば相手の車が軽自動車で、自分の車が普通車の場合、「こんな小さい車から、ブースターケーブルを繋いでも大丈夫なのだろうか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

そもそも、小さい車から大きい車に繋いでエンジンをかけることは可能なのでしょうか?

この記事では、バッテリー上がりの原因や対処法はもちろんのこと、バッテリー上がり時に小さい車から大きい車へジャンプスタートは可能か?という点に焦点を当て、その可能性やリスク、注意点、そして代替案までを解説していきます。

万が一のバッテリー上がりに備え、正しい知識を身につけておきましょう。

記事のポイント

小さい車から大きい車へのジャンプスタートは可能ですが、バッテリーに大きな負担がかかる

ブースターケーブルの接続手順は、正しく守る

トライしてみてかからなかったら、最低1分は時間を開ける

ブースターケーブルの太さはなるべく太くて、長さは最低4mのもの用意する

一度上がってしまったバッテリーが、自然に回復することはない

バッテリー上がりのとき小さい車から大きい車に電源供給可能?

バッテリーが上がってしまい、小さい車から大きい車にブースターケーブルで繋いで始動することは可能ですが、いくつかのポイントと注意点があります。

バッテリー上がりで軽自動車から普通車へ電源供給は可能?

バッテリーが上がってしまった!

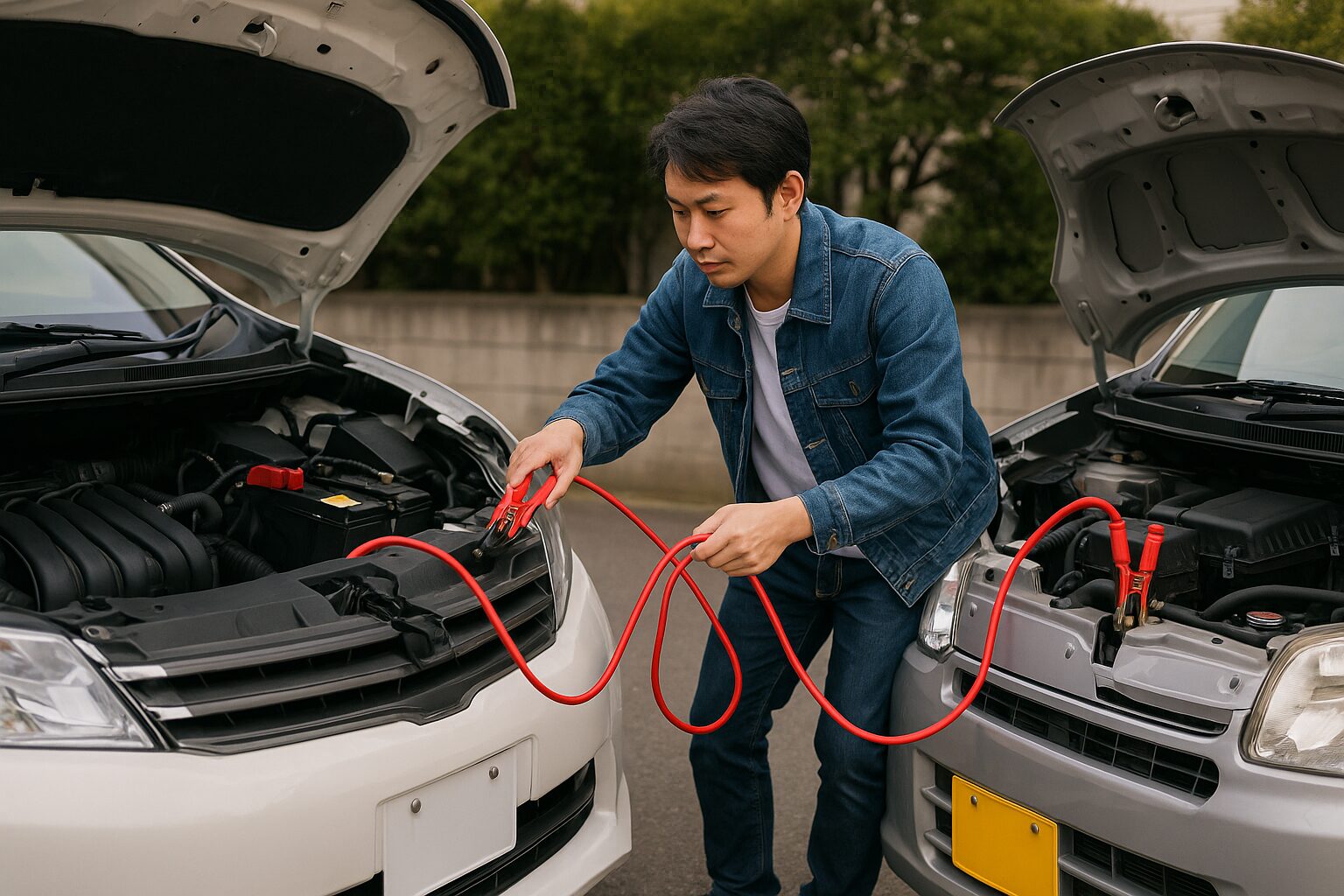

そんな時、近くに止まっている車からブースターケーブルで救援してもらう、いわゆる「ジャンプスタート」は有効な手段です。

しかし、軽自動車から普通車へジャンプスタートは可能なのでしょうか?

いくつかの注意点を守れば、ジャンプスタートは可能です。

軽自動車のバッテリーは普通車に比べて容量が小さいため、軽自動車のバッテリーに大きな負担がかかります。

無理に何度もジャンプスタートを試みると、軽自動車側のバッテリーがさらに弱ってしまう可能性があります。

また、最悪の場合、軽自動車のバッテリーも上がってしまうことも考えられます。

ジャンプスタートを行う際は、以下の点に注意してください。

■軽自動車の電装品をオフにする

ジャンプスタート中は、軽自動車のライト、エアコン、オーディオなどの電装品をすべてオフにします。

これにより、バッテリーへの負担を軽減できます。

■ケーブルの接続手順を正しく守る

プラス端子、マイナス端子の接続順序を間違えると、ショートや機器の故障につながる危険があります。

- まず、赤いケーブルを軽自動車のバッテリーのプラス端子に接続します。

- 次に、赤いケーブルのもう片方を普通車のプラス端子に接続します。

- 黒いケーブルを普通車のマイナス端子に接続します。

- 最後に、黒いケーブルのもう片方を軽自動車の金属部分(非塗装部分)に接続します。

■エンジンをかけてしばらく待つ

接続後、救援車のエンジンを数分間かけ、軽自動車のバッテリーに電気を送り込みます。

これにより、ジャンプスタートの成功率が上がります。

■短時間で済ませる

ジャンプスタートはあくまで応急処置です。

エンジンがかかったら速やかにケーブルを外し、すぐに最寄りの整備工場やガソリンスタンドでバッテリーの状態をチェックしてもらいましょう。

コンパクトカーで大型車を救える条件と限界

コンパクトカーが大型車をブースターケーブルで救援する場合、いくつかの条件と限界があります。

まず、救援元となるコンパクトカーのバッテリー容量や出力は、大型車のそれよりも小さいため、十分な電力を供給できるかが重要です。

コンパクトカーのバッテリーは一般的に小型で、大型SUVやミニバンのような車両はバッテリー容量と必要な始動電流が高いため、コンパクトカーのバッテリーからの電力だけではエンジンをかけられない場合があります。

コンパクトカーから大型車へのジャンプスタートは、コンパクトカーのバッテリーが十分に充電されていることが重要です。

またブースターケーブルが適切な太さと長さ(通常は8mm²以上の断面積で5m程度の長さが目安)であることが条件となります。

ただし、大型車のエンジン始動に必要な電流が高いため、コンパクトカーのバッテリーに負荷がかかりすぎるリスクもあります。

最悪の場合、救援する側のバッテリーも上がる恐れがあるため、連続で何度もトライするのは避け、万一始動が難しい場合は別の救援車やバッテリー充電器の利用を検討すべきです。

軽自動車と普通車のバッテリー容量と性能の違い

バッテリー上がりでジャンプスタートを考える際、軽自動車と普通車でバッテリーは容量と性能に明確な違いがあります。

- 容量

バッテリーの容量はアンペア時(Ah)で表され、簡単に言うとバッテリーに蓄えられる電気の量を示します。

一般的に、軽自動車のバッテリー容量は30Ah~40Ah程度であるのに対し、普通車は40Ah~60Ah程度と、普通車の方が大きな容量を持っています。

排気量の大きな車ほど、エンジン始動や電装品への電力供給に多くの電力を必要とするため、大きな容量のバッテリーが必要になります。

軽自動車は車体が小さく、エンジンも小さいため、必要な電力量が少なく、小型で容量の小さいバッテリーで済みます。 - 性能(CCA)

もう一つ重要なのが、コールド・クランキング・アンペア(CCA)という性能指標です。

CCAは、低温環境下でのエンジン始動能力を示すもので、数値が高いほど、寒い時期でも力強くエンジンを始動させることができます。

一般的に、軽自動車のCCAは普通車よりも低く設定されています。

これは、軽自動車のエンジンが比較的小さく、始動に必要な電力が少ないためです。 - これらの違いがジャンプスタートにどう影響するか?

軽自動車のバッテリーは、普通車のエンジン始動に必要な大電流を供給しきれない可能性が高く、最悪の場合、軽自動車側のバッテリーにも負担がかかり、寿命を縮めることにもなりかねません。

また、CCAの違いも重要です。

特に寒冷地では、軽自動車のバッテリーでは普通車のエンジンを始動させるだけの力が不足している可能性が高くなります。

可能であれば、同程度の排気量の車、もしくはそれ以上の車から救援してもらうようにしましょう。

ジャンプスタートに必須の道具とその選び方

バッテリー上がりの際に、他の車から電気を分けてもらう「ジャンプスタート」。

いざという時に慌てないためにも、必要な道具を事前に準備しておくことが大切です。

ジャンプスタートに必須の道具は、1にも2にもブースターケーブルです。

ブースターケーブル選びで重要なのは、ケーブルの太さと長さです。

- 太さ(AWG:American Wire Gauge)

ケーブルが太いほど、多くの電流を流すことができます。

AWGという単位で表され、数字が小さいほど太くなります。

軽自動車同士であれば 8AWG や 10AWG でも可能ですが、普通車、特に排気量の大きい車には 6AWG 以下、できれば 4AWGの太いケーブルがおすすめです。

太いケーブルは電流を効率よく流せるため、ジャンプスタートの成功率を高めるだけでなく、作業時間も短縮できます。

細いケーブルを使うと、発熱して被覆が溶けたり、最悪の場合発火する危険性もあるので注意が必要です。 - 長さ

ケーブルの長さは、救援車のバッテリーとバッテリー上がりを起こした車のバッテリーの位置関係によって必要な長さが変わります。

最低でも、4メートル以上あると安心です。

短すぎると、車を適切な位置に停められなかったり、ケーブルを無理に引っ張ることになり、接続部分が外れる危険性があります。

余裕のある長さのケーブルを選びましょう。 - 被覆とクリップ

ケーブルの被覆は、柔軟性があり、耐寒性・耐熱性に優れたものがおすすめです。

また、クリップ部分はしっかりとした作りで、バッテリー端子に確実に接続できるものを選びましょう。

クリップの開口部が大きく、様々なバッテリー端子に対応できるものが便利です。 - 収納ケース

ブースターケーブルは、使用しないときはトランクに保管することになります。

絡まりにくく、コンパクトに収納できる収納ケース付きの製品を選ぶと便利です。 - 価格

価格だけで選ぶのは避けましょう。

安価な製品は、ケーブルが細かったり、クリップの品質が低い場合もあります。

安全性を考慮し、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが大切です。

また、安全性を高めるために「ゴーグルや手袋」を用意すると、バッテリーからの液漏れや火花によるケガを防ぐことができます。

ジャンプスタートでやってはいけないことは?

バッテリーが上がった時にジャンプスタートを試みる際は、いくつかの注意事項を守ることが重要です。

誤った方法で作業を行うと、車両や人体に被害を及ぼす可能性があります。

- 正しい接続手順を無視する

プラスとマイナスのケーブルを間違って接続することは、車両の電気系統に深刻な損傷を与える可能性があります。

接続順序は厳守し、必ずプラス同士、マイナス同士を繋いでください。 - ケーブルの品質を無視する

古いまたは不良品のブースターケーブルを使用すると、ブーストが失敗したり、ショートのリスクが高まります。

適切なケーブルを使用しましょう。 - 救援車のバッテリーが弱っている場合はやらない

救援車のバッテリーも弱っている場合、ジャンプスタートは行わないでください。

両方の車のバッテリーが、さらに弱ってしまう可能性があります。 - バッテリー液が漏れている、もしくは損傷している場合はやらない

バッテリー液が漏れている、もしくはバッテリー本体が損傷している場合は、ジャンプスタートを試みてはいけません。

感電や車両火災の危険性があります。 - 短時間に何度も試みる

ジャンプスタートは、1度でエンジンがかからなければ短時間で何度も試みることは控えましょう。

セルを回す間に、1分以上のインターバルをあけるのが望ましいです。

2回連続しても始動しない場合はバッテリー以外の故障を疑い、無理に何度も挑戦しないことが大切です。

エンジン始動後の適切な運転と点検

バッテリーが上がった状態からジャンプスタートに成功した後は、その後の運転と点検が非常に重要です。

適切な対応が不十分な場合、再びバッテリーが上がるリスクがあります。

【運転のポイント】

・アイドリングを続ける

エンジン始動直後は、バッテリーの充電量が不足している状態です。

すぐに走り出すのではなく、10分~20分程度アイドリングを続け、オルタネーター(発電機)からバッテリーへ充電しましょう。

電装品(ライト、エアコン、オーディオなど)はオフにして、バッテリーへの負担を減らしてください。

【プロによる点検】

可能であれば、バッテリーの電圧を測定しましょう。

12.4~12.9ボルト間であれば良好な状態です。

バッテリーが古い場合や頻繁にバッテリーが上がる場合は、自動車整備工場でバッテリーや電気系統の専門的な点検を受けることをお勧めします。

バッテリー上がりのとき小さい車から大きい車に電源供給可能?│知っておきたい知識

バッテリーが上がる原因や交換時期の目安など、バッテリーに関する基本的知識を解説します。

また、昨今主流のHVやEVのバッテリーについても取り上げます。

バッテリー上がりの主な原因と確認方法

バッテリー上がりは、ドライバーにとってよくあるトラブルの一つです。

原因を特定し適切な対処をすることで、再発を防ぐことができます。

- バッテリーの寿命

バッテリーには寿命があり、一般的には2~4年程度で交換が必要になります。

寿命が近づくと、バッテリーの性能が低下し、エンジンがかかりにくくなります。

【確認方法】

- バッテリー本体に製造年月日が記載されているので確認しましょう。

- 電圧計でバッテリー電圧を測定します。

正常なバッテリーは、エンジン停止時で12V以上です。

2. ライトの消し忘れ

ライトを消し忘れて長時間駐車すると、バッテリーの電力が消費され、バッテリー上がりを起こします。

【確認方法】

- 車を離れる際に、ライトのスイッチがオフになっているか確認しましょう。

- 駐車後に車を振り返り、ライトが点灯していないか確認しましょう。

3. 電装品の長時間使用

エンジン停止時に、カーオーディオ、カーナビ、エアコンなどを長時間使用すると、バッテリーの電力が消費され、バッテリー上がりを起こします。

【確認方法】

- エンジン停止時に電装品を使用しないようにしましょう。

- 使用する場合は、時間を短くするように心がけましょう。

4. オルタネーターの故障

オルタネーターは、エンジンが回転している時に発電し、バッテリーを充電する役割を担っています。

オルタネーターが故障すると、バッテリーが充電されず、バッテリー上がりを起こします。

【確認方法】

- エンジン始動後、バッテリー警告灯が点灯したままになっている場合は、オルタネーターの故障が疑われます。

- エンジン回転数を上げた際に、ヘッドライトの明るさが変わらない、もしくは暗くなる場合は、オルタネーターの発電量が不足している可能性があります。

- 専門の機器を使用して、オルタネーターの発電量を測定する方法が確実です。

5. バッテリーターミナルの腐食

バッテリーターミナルが腐食すると、電気の流れが悪くなり、バッテリー上がりや充電不良の原因になります。

【確認方法】

- バッテリーターミナルに白い粉のようなものが付着していないか確認しましょう。

- 腐食がひどい場合は、ターミナルを清掃するか、交換する必要があります。

車のバッテリー上がりは自然回復する?

バッテリーが上がってしまった場合、自然に回復することを期待するのは避けるべきです。

バッテリーは、放置しておいても充電されることはなく、むしろ状況が悪化することがあります。

【自然回復しない理由】

- 化学反応の停止

バッテリーは化学反応により電力を供給しますが、完全に放電するとその反応が止まり、電力を蓄えられません。 - サルフェーション

長期間放電状態にあると、バッテリープレートに硫酸鉛の結晶が形成され、充電容量が低下する「サルフェーション」が発生します。 - 恒常的な消耗

上がった状態のバッテリーは常に自己放電の影響を受け、放置するとさらに悪化します。

バッテリー上がりは自然回復を期待せず、バッテリー交換やジャンプスタートなど適切な対処を行いましょう。

バッテリー寿命のサインと交換時期の目安

バッテリー寿命のサインとして代表的なのは、エンジンのかかりにくさです。

具体的には、セルモーターの回転音が弱々しかったり、始動に時間がかかるといった症状が現れます。

また、ヘッドライトや室内灯など灯火類が以前より暗く感じることもバッテリー劣化のサインです。

近年はLEDライトの普及で判断が難しくなっていますが、明らかに光量が落ちる場合は要注意です。

そのほか、パワーウインドウの開閉速度が遅くなる、またはエアコンの効きが悪くなるなど電装品の動作に違和感を覚えたらバッテリーが弱っている可能性があります。

バッテリー液の変色や漏れ、電圧計で測った際に12.5V以下といった数値も劣化の判断材料になります。

交換時期の目安は一般的に2〜3年とされており、これを過ぎると劣化が進みトラブルが増えやすくなります。

特にエンジン始動時に不調を感じたり、上記のサインが複数出ている場合は早めの交換を検討しましょう。

日常でできるバッテリー点検と維持のコツ

バッテリーのトラブルを未然に防ぐためには、日常的な点検と適切な維持が不可欠です。

以下に、手軽に行える点検方法と維持のコツをご紹介します。

【バッテリー点検】

- 目視確認

バッテリーケースにひび割れや膨らみがないか確認します。

また、端子に白い粉状の腐食が付着していないかも確認します。 - 端子の清掃

バッテリーターミナルに白い粉のようなものが付着している場合は、腐食が始まっている証拠です。

この腐食は電気の流れを阻害し、バッテリー上がりの原因となります。

ターミナルを外し、ワイヤーブラシやサンドペーパーで清掃しましょう。 - 電圧チェック

電圧計を使用して、バッテリーの電圧を定期的に測定します。

12.4〜12.9ボルトが望ましい範囲です。 - 警告灯の確認

ダッシュボードのバッテリー警告灯が点灯していないか確認します。

点灯している場合は、すぐに整備工場に持ち込むなど原因を調査しましょう。

【バッテリー維持のコツ】

- 適度な走行

週に少なくとも1回は長めのドライブを行い、バッテリーを十分に充電するようにします。 - 電装品の管理

車を止める前に電装品(エアコン、オーディオ、ライト等)をオフにし、バッテリーの負荷を減らします。 - 充電器の利用

長期間車を使用しない場合は、バッテリー充電器を使用して定期的に充電し、状態を維持します。

一度上がったバッテリーはダメですか?

一度上がったバッテリーは、内部の化学反応が弱まっている状態です。

ジャンプスタートでエンジンをかけることはできますが、これはあくまで一時的な処置。

根本的な解決にはなりません。

【上がった原因が一時的なものだった場合】

例えば、ルームランプの消し忘れなどでバッテリーが上がってしまった場合、ジャンプスタート後に十分な充電を行うことで、その後も問題なく使用できる可能性があります。

しかし、この場合でも、バッテリーには少なからず負担がかかっており、寿命が短くなっている可能性があることを認識しておく必要があります。

【上がった原因がバッテリーの劣化だった場合】

バッテリーの寿命が原因で上がってしまった場合は、ジャンプスタート後もすぐに再発する可能性が高いです。

この場合は、バッテリー交換が必要になります。

緊急応急処置の選択肢とロードサービス利用のすすめ

バッテリーが上がってしまった時、緊急の応急処置としてジャンプスタートを試みることが一般的ですが、いくつかの選択肢があります。

さらに、状況に応じてロードサービスの利用を検討することもお勧めします。

【緊急応急処置の選択肢】

- ジャンプスタート

他の車両とブースターケーブルを使用して、バッテリーを一時的に復旧させる方法です。

この際は接続手順に注意して行ってください。 - ポータブルジャンプスターターの使用

持ち運び可能なジャンプスターターを利用すると、他の車の助けなしにエンジンを始動できます。

ポータブル(モバイルバッテリー)ジャンプスターター自体を事前に充電しておく必要がありますが、普段から車に備えておくと便利です。 - バッテリー交換

バッテリーが古い場合や頻繁に上がる場合、現場でバッテリーを交換することも一つの手段です。

【ロードサービスの利用のすすめ】

- 迅速なプロの対応

自分での応急処置が難しい場合や、道具がない場合には、ロードサービスを利用することで専門的なサポートを受けられます。 - 安全性の確保

交通量の多い道路や危険な場所での作業は、リスクが伴います。

プロの支援を受けることで、安全を確保できます。 - 24時間対応

多くのロードサービスは24時間体制で対応しているため、時間帯を問わず依頼できるのが利点です。 - 追加サービス

ロードサービスは、バッテリーのジャンプスタートだけでなく、その他の車両トラブルに対してもサポートしてくれることが多く、安心です。

ハイブリッド車・EVのバッテリートラブル対応

ガソリン車と違い、ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)は高電圧の駆動用バッテリーを搭載しています。

そのため、バッテリートラブルが発生した場合の対応も異なります。

HV/EVのバッテリートラブルは、感電の危険性があるため自分で対処しようとせず、専門業者に依頼することが重要です。

【ハイブリッド車(HV)の場合】

HVは、駆動用バッテリーとは別に、12Vの補機バッテリーを搭載しています。

ライトやオーディオなど、一般的な電装品はこの補機バッテリーから電力を得ています。

この補機バッテリーが上がると、メーターのREADYランプが点灯しなかったり、ドアロックが解除できなかったりといったトラブルが起こります。

補機バッテリーが上がってしまった場合は、ガソリン車と同様にジャンプスタートを行うことができます。

補機バッテリーのジャンプスタートには、ガソリン車のバッテリーと同様にブースターケーブルを使う方法があります。

しかし、ハイブリッド車の設計によってはエンジンルーム内にバッテリーがない場合も多く、トランクやシート下に応急用端子が設けられていることが一般的です。

接続はその端子を利用し、必ず正しい手順で行う必要があるので、取扱説明書をよく確認しましょう。

駆動用バッテリー上がりについては、非常に危険なため自分で対処しようとせず、販売店やロードサービス、専門業者に連絡してください。

【電気自動車(EV)の場合】

EVは、駆動用バッテリーのみを搭載しています。

EVのバッテリーが上がってしまった場合は、ガソリン車のようなジャンプスタートはできません。

専用の充電器を使って充電するか、レッカー移動で充電設備のある場所まで運ぶ必要があります。

こちらも感電の危険性があるため自分で対処しようとせず、販売店やロードサービス、専門業者に連絡してください。

総括│バッテリー上がりのとき小さい車から大きい車に電源供給可能?

バッテリーが上がってしまった場合、軽自動車から普通車へのジャンプスタートは可能ですが、軽自動車側のバッテリーに大きな負担がかかるため、推奨はしません。

可能な限り、同程度の排気量、もしくはそれ以上の車から救援してもらうか、ロードサービスを利用することをおすすめします。

それでも行う場合は、まず、適切な道具の用意と正しい手順を守ることが重要です。ブースターケーブルの選定、接続手順の確認、始動後の運転と点検など、各ステップを慎重に行うことで、トラブルの再発を防ぎます。

また、バッテリー上がりの原因を突き止め、日常的な点検や維持を行うことで、未然に防ぐことができます。

ハイブリッド車やEVの場合は異なる対応が必要であり、専門家の助けを求めることも大切です。

安全で効率的な対処法を身につけ、バッテリートラブルにしっかり備えましょう。