ある日突然、愛車のキーを回してもウンともスンとも言わない…。

それはドライバーにとって、最も焦る瞬間のひとつではないでしょうか。

特に、ライトの消し忘れといった原因が思い当たらないのに、車が完全に沈黙してしまった時、頭に浮かぶのは「もしかして、バッテリーが完全放電した…?」という絶望的な言葉かもしれません。

「こうなったらもう交換しかないのか…?」「いや、なんとか復活させる方法はないものか?」

バッテリーが上がってしまった時、本当に打つ手はないのでしょうか。

この記事では、その疑問にズバリお答えしていきます。

あなたの愛車とバッテリーを守るための、正しい知識と対処法を一緒に学んでいきましょう!

記事のポイント

完全放電しても復活は可能、しかしバッテリー性能は大幅に低下する

完全放電で車は沈黙し、メモリ消失を招いてしまう

一度でも完全放電を経験したバッテリーは、寿命を迎えたと考えるべき

過放電はライト消し忘れ、長期放置、車両側の故障などが主な原因

定期的な走行やプロによる点検、ライト類の消し忘れ防止で予防

完全放電した車のバッテリーは復活可能?

バッテリーが完全放電した場合でも、状況によっては復活する可能性があります。

ただし、回復した場合でも、今後はバッテリーの状態や異常発熱、充電の入り具合などを慎重に確認しながら使用を継続することが大切です。

完全放電した車のバッテリーはジャンプスターター始動できる?

完全に放電してしまった車のバッテリーは、ジャンプスターターだけではすぐに復活できないことが多いです。

ジャンプスターターは基本的に、バッテリーの電圧がゼロに近くなるバッテリー上がりなどの緊急時に一時的に電力を供給し、エンジンをかけるためのものです。

バッテリー内部に蓄えられた電気が、完全に無くなってしまった完全放電となると話が違います。

完全放電するとバッテリー内部の化学反応が進まなくなり、安全回路が働いて充電を遮断してしまう場合もあります。

このため、ジャンプスターターの電力で短時間に復旧を試みても、バッテリーの内部電圧が十分に回復しなければエンジンはかかりません。

また、バッテリー自体の寿命や状態によっては、そのまま使えなくなることもあります。

実際の対処法としては、専用のバッテリー充電器で2~3時間以上じっくり充電し、バッテリー内部の電圧を正常範囲まで回復させることが重要です。

さらに、バッテリーの劣化具合にもよりますが、使用期間が6年以上の古いバッテリーは完全放電からの復活は非常に難しいとされています。

ジャンプスターターを使う場合でも、完全放電バッテリーでは一時的な電力供給にとどまり、根本的な回復には充電器による継続充電が必要です。

完全放電した車のバッテリーが充電できない

完全放電した車のバッテリーが充電できない理由はいくつか考えられます。

まず、バッテリーそのものの劣化です。

長期間使用したバッテリーは内部の化学反応が進み、容量が低下していることがあります。

こうした場合、充電を試みても十分な電力を保持できないことがあります。

次に、硫酸鉛現象が挙げられます。

完全放電が頻繁に起こると、バッテリー内部で硫酸鉛結晶が形成され(サルフェーション)、これが電極を覆うことで正常な充電が妨げられます。

この現象は深刻であるため、専用のパルスチャージャーを使用しても改善されないことがあります。

さらに、バッテリー端子やケーブルの腐食も充電を阻害する要因となります。

腐食により接触が不十分になると、充電効率が低下します。

このため、定期的な点検とメンテナンスで、端子のクリーニングや緩みの確認を行うことが重要です。

バッテリーが完全放電したらどうなる?

バッテリーが完全放電という限界状態に陥ると、次のような現象が引き起こされます。

車が完全に沈黙する

キーを回しても、あるいはプッシュスタートボタンを押しても、「カチッ」という音すら鳴らず、完全に無反応になります。

それだけではありません。

- キーレスエントリーが効かない(物理キーでドアを開けるしかない)

- ドアを開けてもルームランプが点灯しない

- ハザードランプも点かない

- メーターパネルも真っ暗

このような状態に陥り、後続車に存在を知らせることもできず危険です。

バッテリー自体が再起不能になる(寿命を迎える)

バッテリー内部では、サルフェーションという現象が急速に進行します。

これは、バッテリーの電極板に硫酸鉛の硬い結晶がこびりついてしまう現象で、一度こうなると、もう電気を蓄えることができなくなります。

完全放電によってバッテリー内部の組織が崩れ、充電しても本来の性能を取り戻すことはほぼ不可能になります。

車のメモリが飛んでしまう

最近の車は、たくさんのコンピューター(ECU)によって制御されています。

これらのコンピューターは、ドライバーの癖に合わせて燃費が良くなるようにエンジンを制御したり、アイドリングを安定させたりするための学習値を記憶しています。

バッテリーが完全放電すると、このバックアップ電源が失われ、コンピューターに記憶されていた学習値がすべてリセットされてしまうことがあるのです。

その結果、たとえバッテリーを新品に交換してエンジンがかかったとしても、

- アイドリングが不安定になる

- エンストしやすくなる

- オートマの変速ショックが大きくなる

- パワーウィンドウのオート機能が使えなくなる

といった不具合が発生することがあります。

これらを元に戻すには、しばらく走行して再学習させるか、場合によっては整備工場にある専用の診断機で再設定が必要になり、余計な手間と費用がかかることになります。

過放電したバッテリーを復活させる方法はありますか?

過放電した車のバッテリーは、内部で化学反応の異常やサルフェーション(硫酸鉛結晶の硬化)が進行している場合が多くあります。

そのため、通常の充電器では充電が困難になることがあります。

しかし、適切な方法を用いれば一定の復活が見込めます。

まず、パルス充電器を使った復活方法が注目されています。

パルス充電は、周期的に電圧パルスをかけることでバッテリー内部のサルフェーションを除去し、電気の流れを改善します。

この方法により、完全に0Vまで放電したバッテリーでも一定の回復が期待できます。

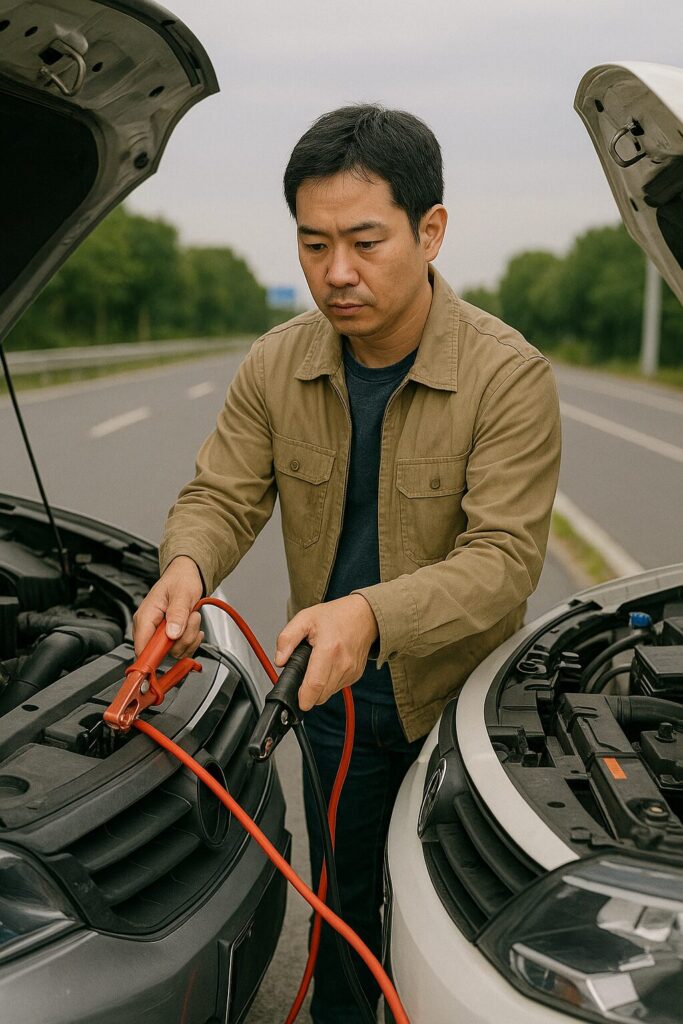

また、正常なバッテリーからワニクリップなどで一時的に電圧を供給し、バッテリーの電圧を回復させた後に通常充電器でじっくり充電する手法も効果的です。

この際は、バッテリー本体の+と-を間違えないよう慎重に行う必要があります。

さらに、過放電バッテリーを復活させる際は、

- 急速充電を避け、トリクル充電(低電流でじっくり充電)を行う

- 充放電サイクルを数回繰り返し容量の回復を図る

- マルチセルバッテリーの場合、セルバランスを整えるためバランス充電器やBMS(バッテリー管理システム)を使う

といった手順を踏むことで安全かつ効果的に復活できる可能性が高まります。

ただし、バッテリーの使用年数や劣化具合により復活の難易度は変わり、6年を超えた古いバッテリーや信頼性の低い製品は回復が難しい場合も多い点は留意が必要です。

完全放電した車のバッテリーの寿命は?

一度、完全放電という致命的なダメージを負ったバッテリーは、内部が深刻に劣化しています。

「サルフェーション」が極度に進み、電気を蓄える能力そのものが、ほぼ失われてしまっている状態です。

これを、古くなって一日も持たなくなったスマートフォンのバッテリーに例えると分かりやすいかもしれません。

夜に100%まで充電したはずなのに、翌朝少し使っただけですぐに電源が落ちてしまう…。

あのような状態が、車のバッテリーにも起きています。

たとえ充電してメーター上は「OK」に見えても、その実力は新品の30%~50%も残っていれば良い方。

もはや、いつエンジン始動不能になってもおかしくない、不安定で信頼性のない状態です。

「まだ使えるかも」という期待は危険

「もったいないから、もう少しだけ使ってみよう」という気持ちは、当然です。

しかし、その判断が、後々もっと大きな手間や出費つながる可能性があります。

- 真冬の朝、急いでいる時にエンジンがかからない…

- 旅行先の山奥で、立ち往生してしまう…

- 夜の駐車場で、ライトもハザードも点かず途方に暮れる…

このような事態に陥ってからJAFやレッカーを呼ぶ費用と時間を考えれば、最初から新品に交換しておく方が安心で経済的かは、お分かりいただけるかと思います。

車のバッテリーは、安全に関わる重要な部品です。

完全放電を経験したバッテリーは、もはや「寿命を迎えた部品」と割り切り、速やかに新品に交換してください。

車のバッテリーが過放電する原因は?

車のバッテリーが過放電する主な原因は、バッテリーに供給される電力よりも消費される電力の方が多くなり、必要な充電状態を維持できなくなることにあります。

具体的には以下のような理由が挙げられます。

- 長期間の放置

車に乗らずエンジンをかけない状態が1か月以上続くと、バッテリーは自然放電(自己放電)によって徐々に電圧が下がり、過放電に至ります。

特に電装品がついていなくても暗電流と呼ばれる微弱な電流が流れ続けているため、時間経過で放電が進みます。 - 電装品の使いすぎ

エンジン停止中に室内灯、ヘッドライト、カーナビ、ドライブレコーダー、スマホ充電などを長時間使用すると、バッテリーからの電力消費が増加し、一気に過放電状態になることがあります。 - 短距離の走行や渋滞が多い

短い距離を頻繁に走る場合や渋滞でアイドリング時間が長いと、オルタネーター(発電機)の発電量が不足し、バッテリーの充電が追いつかず充電不足で過放電になります。 - 充電システムの故障

オルタネーターや電圧レギュレーターの故障によって、バッテリーに十分な電力が供給されず、常に放電状態が続くことがあります。

これが原因の場合は車側の修理が必要です。 - 接触不良や配線トラブル

バッテリー端子の緩みや腐食、車両側の配線劣化による電気リークも過放電の原因となります。

こうした場合、充電をしてもバッテリーに電気が十分に蓄えられません。 - 温度などの環境要因

高温は自己放電を加速させ、低温はバッテリーの性能を低下させ、結果として過放電に陥りやすくなります。

以上のように、過放電は「電力消費が充電量を上回る」「充電がうまくできない」など複数の要因が絡んで発生します。

特に長期間乗らない、電装品の使用状況、車両の充電システムトラブルは注意が必要です。

定期的な点検や充電管理、車両側の正常な発電状態の維持が過放電防止につながります。

完全放電した車のバッテリーは復活可能?│緊急対応、予防策など

ジャンプスタート、ロードサービスが緊急対応の基本です。

また、バッテリーのトラブルを未然に防ぐには、定期的な点検と運用管理、長期間の放置を避けるといった基本的な対策が有効です。

バッテリーあがり発生時の緊急対応と予防策

バッテリーあがりが起きた場合、まずは落ち着いて適切な対処を行うことが重要です。

ジャンプスタートを試みる

緊急対応の基本は、ジャンプスタート(ブースターケーブルを使った救援車からの電力供給)です。

手順としては、まず救援車のエンジンを完全に停止させた状態で、ブースターケーブルのクリップに破損や異常がないか確認します。

次に、ケーブルを決められた順番で接続します(上がった車のプラス端子→救援車のプラス端子→救援車のマイナス端子→上がった車のマイナス端子)。

接続後、救援車のエンジンをかけて回転数を少し上げ、上がった車のエンジンを始動します。

始動できたら、接続したケーブルを逆の順序で丁寧に取り外します。

ポータブルバッテリーを準備しておく

ジャンプスタート以外に、近年は持ち運びしやすいジャンプスターター(ポータブルバッテリー)も普及しており、使い方を理解していれば一人で安全に応急処置が可能です。

車のバッテリー容量に合ったスペックの機器を準備しておくことが大切です。

ローぞサービスを要請する

ジャンプスタートする救援車を期待できない場合は、JAFや任意保険のロードサービスに連絡します。

これが一番のお勧めで、確実な方法です。

専門のスタッフが駆けつけ、安全にエンジンを始動させてくれます。

さらに、バッテリー上がりの原因が単純な放電なのか、オルタネーター(発電機)の故障なのかといった簡単な切り分けもしてくれる場合があります。

緊急対応を終えた後は、バッテリーを自然回復させることはほぼ不可能です。

必ずエンジンをかけたまま一定時間走行し(目安は30分以上、時速約50km程度)、充電を十分に行うことが必要です。

また、応急処置で復活しても、バッテリーの劣化や充電不良の可能性が高いため、カー用品店や整備工場で点検・交換の相談をすることを推奨します。

予防策としては、

- 定期的にエンジンをかけて、バッテリーを充電する

- ヘッドライトや室内灯の消し忘れを防ぐ

- 長期間の放置時は、バッテリー充電器で充電を行う

- 電装品の無駄な使用を避ける

- バッテリーの劣化を日頃からチェックし、交換目安を意識する

などが挙げられます。これらを習慣化することで、バッテリーあがりのトラブルを未然に防ぐことが可能です。

以上の緊急対応と日頃の予防策を知り、準備しておけば万が一のバッテリーあがりも冷静に対応できます。

特に冬場や寒冷地ではバッテリー性能が落ちやすいため、事前の点検・メンテナンスは欠かせません。

長期不使用時における「暗電流」とその対策

長期にわたって車を使用しない場合、いわゆる「暗電流」がバッテリーに影響を与えることがあります。

暗電流とは、イグニッションスイッチをOFFにした状態でも、車の複数のシステムがバッテリーから微弱な電流を消費することで、バッテリー残量を減少させる現象です。

暗電流の原因

暗電流は、主に以下の要因によって発生します。

- ECU(コンピュータ)や時計の動作

- カーナビやセキュリティシステムの待機状態

- スマートキーのスタンバイ状態維持

- 社外品の電装品(ドライブレコーダー、ETCなど)

- 室内灯やトランクライトの消し忘れ

これらの要因が暗電流を増加させ、バッテリーを早期に消耗させる原因となります。

暗電流の影響

暗電流は車を放置しているだけで、バッテリーの電力が徐々に消費され、長期的にはバッテリー上がりや完全放電を引き起こす可能性があります。

また、バッテリーの自己放電も進行しやすくなり、充電効率が低下します。

対策

暗電流を抑えるためには、以下の対策が効果的です。

- 定期的なエンジン起動と走行

長期間放置する場合、ときどきエンジンをかけて(少なくとも30分間)バッテリーを充電することが推奨されます。 - バッテリーのトラブルシューティング

暗電流が異常に多い場合、専用のテスターを使って電流を測定し、原因を特定します。 - バッテリーの保守

バッテリー充電器を用いて満充電状態を維持することで、自車のバッテリーを健康に保てます。 - バッテリーの交換時期

バッテリーの年数や使用状況に応じて、適切な時期に交換することが重要です。

これらの対策を講じることで、長期間の不使用時でもバッテリーの寿命を延ばし、トラブルを未然に防ぐことができます。

充電が必要な容量の目安は?

一般的に、車のエンジンが始動できなくなる目安は、バッテリー容量の60%〜70%程度放電した状態と言われています。

例えば、容量が27Ah(アンペアアワー)のバッテリーであれば、約18.9Ah以上の放電でエンジン始動が困難になる可能性が高いです。

この状況から回復させるためには、失われた容量以上を充電することが必要です。

ただし、完全放電状態のバッテリーでは内部でサルフェーション(硫酸鉛の結晶化)が進んでいることが多いです。

充電効率が落ちていることがあるため、通常以上の時間や注意深い充電管理が求められます。

充電の基本原則としては、バッテリー容量の約1/10の電流でじっくりと充電することが推奨されます。

たとえば、50Ahのバッテリーなら5Aの電流で充電し、完全放電から充電完了までには数時間(具体的には8時間以上)が目安となります。

また、充電が途中で止まっている場合や比重のばらつきがあると、バッテリー劣化のサインでもあるため、充電を行う際は電圧や比重のチェックもあわせて行うことが望ましいです。

充電完了の判断基準は?

車のバッテリーを充電する際、充電が完了したかどうかを正しく判断することは非常に重要です。

充電しすぎ(過充電)はバッテリーを傷めてしまう原因になりますし、逆に充電不足では意味がありません。

この「充電完了」を見極めるための判断基準について、分かりやすく解説していきます。

全自動充電器の「完了サイン」

充電器のインジケーター(ランプや液晶表示)が「充電中」から「充電完了」「FULL」「MAINTAIN(維持充電)」といった表示に変わったら、それが完了の合図です。

最近のバッテリー充電器は、バッテリーの電圧や流れ込む電流の量を常に監視しています。

そして、バッテリーが満タンに近づくと自動で電流を弱め、満充電になったと判断すると充電を停止。

あるいはバッテリーの自然放電を補うだけの微弱な電気を流す「フロート充電(維持充電)」モードに切り替わってくれます。

ですから、基本的には繋ぎっぱなしにしておいても過充電の心配は少なく、安心して任せることができます。

昔ながらの手動充電器の場合

もし、インジケーターなどがなく、電流を自分で設定するような古いタイプの手動充電器をお使いの場合は、過充電のリスクが高いため注意が必要です。

判断する方法としては、主に以下の2つがあります。

1.バッテリー液の比重を測る(開放型バッテリーの場合)

バッテリー液を補充できるタイプのバッテリーに限られますが、専用の「比重計」を使ってバッテリー液の比重を測定します。

充電が進むと比重は上がり、すべてのセル(部屋)で比重が1.280前後になり、それ以上上がらなくなったら充電完了と判断します。

2.電圧を測る

テスターで電圧を測り、12.8V以上(理想は13V近く)になるのが一つの目安です。

ただし、充電器を繋いだままだと高い電圧が表示されてしまうため、一度充電器を外して数時間放置し、落ち着いた状態の電圧(静止電圧)を測る必要があります。

手動充電器での管理は専門知識が必要なため、ご家庭で使うのであれば、安全機能のついた全自動充電器を選ばれることをお勧めします。

「本当の充電完了」とは?

実は、充電器が完了と示しても、それで終わりではありません。

なぜなら、それはあくまで「器が満タンになった」というサインであり、「その器が本来の大きさを保っているか」は分からないからです。

充電完了後、必ず再度バッテリーテスターで「CCA(コールド・クランキング・アンペア)」を測定します。

これはエンジン始動能力を示す数値で、この値が規定値まで回復しているかを確認して、初めて「バッテリーが実用的なレベルまで回復した」と判断できます。

充電しても電圧は上がるのにCCA値が全く回復しない、というケースはあります。

これはバッテリーが寿命を迎えている証拠であり、もはや交換しか選択肢はありません。

総括│完全放電した車のバッテリーは復活可能?

完全放電した車のバッテリーを復活させることは可能ですが、その成功は状況やバッテリーの状態に依存します。

バッテリーが完全放電してしまうと、硫酸鉛現象などにより寿命が縮まる可能性がありますが、ジャンプスタートや専用の充電器を用いることで一時的に復活させることができます。

過放電を防ぐためには、日常的なメンテナンスが鍵です。

ライトや電子機器の消し忘れに注意し、定期的なバッテリー電圧のチェックを行いましょう。

また、暗電流や頻繁な短距離運転にも気をつけ、必要に応じて車の電装品の点検を行うことが大切です。

バッテリーの状態に不安がある場合は、プロの診断を受け、最適な対応策を講じることをおすすめします。