自動車の所有者にとって、「車検切れ」は大きな問題です。

特に、Nシステムが全国の道路に設置され、日々多くの車両の情報を読み取っている現代では、このシステムを通じて車検切れが簡単に判明します。

そのため、ドライバーとして法令遵守の意識を高め、定期的な車検の確認と更新を行うことが不可欠です。

本記事では、Nシステムをはじめとする様々な車検切れの発覚ルートとその影響について探ります。

記事のポイント

Nシステムは、全国で車両のナンバーを自動読取し車検切れを判別

車検切れ車両は事故時に自賠責・任意保険の補償が制限されることも

移動式Nシステムは、その場で車検切れ車両を即時対応する場合も

車検標章や第三者通報も、車検切れ発覚の手段となっている

ガソリンスタンドや整備工場、駐車監視員からも情報提供される

Nシステムで車検切れが分かると後日どうなる?

Nシステムはナンバープレートを自動で読み取り、車両登録情報と照合できるため、車検切れも瞬時に判別されます。

従来は固定式カメラが主流で、後日解析のうえで対応というケースが多かったものの、近年導入が進む移動式Nシステムでは、読み取りと同時にその場で警察が待機し即対応される可能性が高まっています。

ナンバー自動読取装置は車検切れを調べてるの?

ナンバー自動読取装置、通称「Nシステム」は、日本全国の道路に設置されている装置です。

Nシステムが記録するのは、車両のナンバープレートと通過日時、場所、車体外観、そして運転者の顔写真まで同時撮影できることが多く、車両の管理や違反摘発に効率的に活用されています。

これらの情報は、主に犯罪捜査や交通管理に利用されます。

例えば、盗難車両の追跡や、事件発生時の車両特定などに役立っていますが、車検切れの車両の特定にも役立っています。

Nシステムの機能、目的は?

Nシステムは道路を走行する車両のナンバーを瞬時に読み取り、その情報をデータベースと照合します。

このデータベースには、車両の登録情報や車検の有効期限などが含まれています。

車検が切れている車両の情報が読み取られると、警察の監視システムによりフラグが立ち、後日その車両に対する対応が行われることがあります。

しかし、近年は移動式のNシステム導入により、ナンバー読み取りから車検切れの判別までを瞬時に行い、警察官が待機する地点で即時に対応する例が増えています。

Nシステムを用いた車検切れの検知プロセス

Nシステムで読み取ったナンバープレートの情報は、陸運局のデータベースと照合される場合があります。

警察は、事件捜査や交通違反の取締りの一環として、Nシステムのデータを活用し、データベースと照合することで、盗難車だけでなく、車検切れや強制保険未加入といった車両の情報を把握することが可能です。

Nシステム自体が車検の有無を判断する装置ではないものの、その情報を活用することで、間接的に車検切れ車両を発見するツールとなり得ます。

Nシステムとオービスの識別ポイント

道路脇に設置されたカメラを見かけると、「Nシステム?それともオービス?」と不安になるドライバーも多いのではないでしょうか。

Nシステムの設置台数は約1,700台と多数設置されているのに対し、オービスは約400台程度です。

どちらも車両の情報を記録する装置ですが、その目的や機能は大きく異なります。

見分けるポイントを理解しておけば、不要な心配をせずに済みます。

- フラッシュの有無

最も分かりやすい違いはフラッシュの有無です。

オービスは速度違反車両を撮影するために、赤外線フラッシュを使用します。

夜間でも赤い光が見えたり、撮影時に白く光ったりするのが特徴です。

一方、Nシステムはフラッシュを使用しません。 - カメラの形状と設置場所

オービスは速度違反の取締りが目的なので、車両の速度を測定できるレーダーと連動しています。

そのため、カメラ本体に加えて、レーダーが設置されていることが多いです。

また、速度違反を取り締まる必要がある場所に設置されるため、見通しの良い直線道路や高速道路に設置されていることが多いでしょう。

Nシステムは、様々な場所に設置されています。

高速道路の料金所や一般道の主要交差点、橋の上など、交通量が多い場所で見かけることが多いです。

形状もオービスに比べ小型で、目立たない場合もあります。 - 表示の有無

オービスの中には、「速度違反取締中」といった警告表示が設置されている場合があります。

これはドライバーに速度を落とすように促すためのものです。

Nシステムにはこのような警告表示はありません。 - レンズの色

オービスのレンズは、一般的に黒や濃い色をしていることが多いです。

Nシステムのレンズの色は、透明や灰色など様々です。

ただし、機種によって異なる場合があるので、レンズの色だけで判断するのは難しいでしょう。

Nシステムの設置場所は?

Nシステムは、私たちの想像以上に様々な場所に設置されています。

- 高速道路

料金所やサービスエリア、パーキングエリアの出入り口はもちろんのこと、本線上にも設置されています。

高速道路は犯罪車両の逃走経路として利用される可能性が高いため、Nシステムが設置されています。 - 主要幹線道路

交通量の多い国道や県道、主要地方道などにも設置されています。

都市部では交差点や橋の上、地方部では主要な道路の分岐点などに設置されていることが多いです。 - 主要交差点

交通の要衝となる主要交差点にも、Nシステムが設置されています。

交通の流れを監視するだけでなく、犯罪捜査や事故発生時の車両特定にも役立っています。 - 橋梁

橋は地域を跨ぐ重要な交通路であるため、Nシステムの設置場所として選ばれることが多いです。

特に、県境を跨ぐ橋や大きな河川に架かる橋などに設置されているケースが目立ちます。 - その他

上記以外にも、トンネルの出入り口や、港湾施設、空港周辺など、交通の結節点となる場所に設置されている場合があります。

また、近年では移動式のNシステムも登場しており、必要に応じて様々な場所に設置されるようになっています。

Nシステム以外の車検切れ発覚ルート

Nシステム以外にも、車検切れが発覚するルートはいくつか存在します。

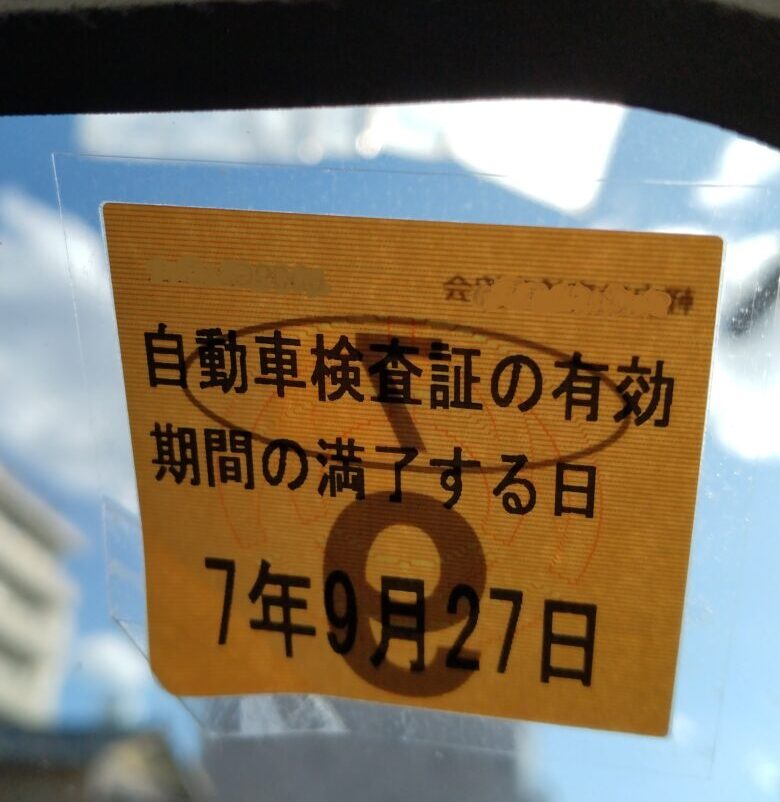

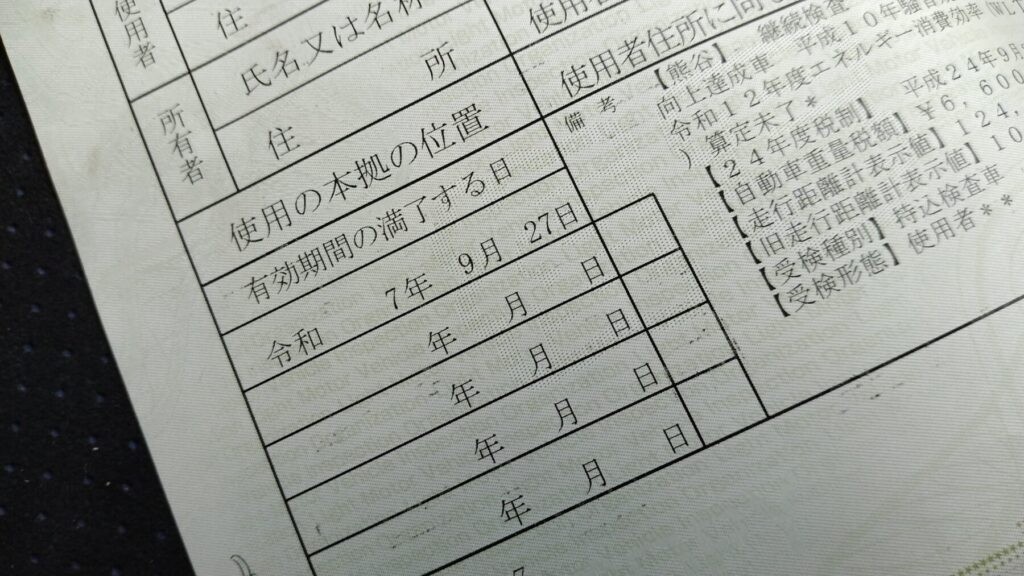

車検標章(ステッカー)を通じた第三者からの報告

車のフロントガラスに貼られている「車検標章」(車検ステッカー)には、車検の有効期限が明確に示されています。

このため、一般のドライバーや歩行者、周囲の人々は車検切れの状態を容易に見分けることができます。

実際に、コンビニの駐車場やマンションの駐車場、コインパーキングなどで車を停めている際に、周囲の第三者が車検標章を見て「車検が切れている」と気付き、警察に報告するケースが多くあります。

つまり、車検切れで公道を走っていなくても、駐車中の状態でも第三者の目によって車検切れが発覚し、後日警察からの対応を受ける可能性が十分にあります。

ガソリンスタンドや整備工場、駐車監視員からの情報提供

車検切れの車両は、ガソリンスタンドや整備工場のスタッフが日常的な点検や給油の際に発見される場合があります。

これらの業者は車検の有効期限を確認する習慣があり、車検切れを見つけると国土交通省や警察と連携し、情報提供を行うケースがあります。

また、駐車監視員(通称「緑のおじさん」)は、本来は違法駐車の取り締まりが役割ですが、車検切れの車両を発見した場合、報告するケースもあります。

交通違反や事故発生時の身元確認

交通違反の取り締まりや事故が発生した際、警察は現場で関係者の身元確認を行います。

この際、必ず車検証の提示を求められ、車検証の有効期限をチェックされるため、車検切れは現場で確実に発覚します。

例えば、検問や交通違反の取り締まりで車を停止された場合、警察官は車検証の有効期限を確認し、期限が切れていれば違反として告知されます。

また、交通事故の現場では警察が迅速に状況を把握するために、双方の車検証を必ず確認し、車検切れであれば速やかに発覚します。

Nシステムで車検切れが分かると後日どうなる?│対応方法と保険

車検切れであっても適切な手順で対応すれば、リスクを最小限に抑え、安心して車を使い続けられます。

また、車検切れ車両が事故に巻き込まれた場合、補償が対象外となることがあります。

車検の期日を過ぎてしまった場合どうすればいいですか?

車検が切れてしまったら、まず仮ナンバーを取得するか業者の引き取りサービスなどで車を車検を受ける場所まで運び、速やかに車検を再取得する手続きを進めることが最も合理的な対応です。

適切な手順で対応すれば、車検切れのリスクを最小限に抑え、安心して車を使い続けられます。

期限管理を怠らず、車検が切れる前に早めの予約や準備を行うことが望ましいでしょう。

車検切れ車両の正しい再車検手続きと対応策

うっかりしていて車検の期日を過ぎてしまった!

そんな時、慌てずに落ち着いて対処することが大切です。

公道走行を一時的に許可する仮ナンバーの活用

自治体の市区町村役場で仮ナンバー(臨時運行許可)を申請し、一時的に車検切れの車を公道で移動させる許可を得る方法です。

書類として車検証や自賠責保険証明書、運転免許証などが必要で、費用はおよそ750円程度です。

仮ナンバーは車検を受けるための整備工場や運輸支局への移動など、特定の目的のための公道走行に限定されます。

積載車による運搬や車検工場の引き取りサービス

車検切れの車両を自宅や指定場所まで業者が引き取りに来てくれ、そのまま車検を受けてくれるサービスです。

自分で車を運べない場合に便利ですが、引き取り費用が別途必要になることがあります。

車検の再申請(継続検査の受検)

移動手段を確保した後、整備工場や指定検査場へ車を持ち込み車検の検査を受け、合格すれば再び公道を走行できるようになります。

車検切れ車両を売却する選択肢

乗り続ける必要がない場合は、廃車や売却という選択肢もあります。

手続きは運輸支局で行い、車の登録を抹消します。

車検切れ車両が関わる事故における保険の取り扱い

車検切れ車両が事故を起こした場合、保険の取り扱いには特に注意が必要です。

自賠責保険の重要性と適用可否

自賠責保険は公道を走るすべての車に加入が義務付けられており、対人事故の際に被害者の最低限の補償を行う強制保険です。

通常、自賠責保険の有効期間は車検の有効期限とほぼ連動して設定されているため、車検が切れていると同時に自賠責保険も切れてしまうケースが多いです。

もし車検切れの状態で自賠責保険も有効でなければ、その車を公道で運行すること自体が「無保険運行」となり、法律違反となります。

事故を起こした際の被害者への賠償責任はすべて自己負担となり、経済的リスクを抱えることになります。

また無保険運行は刑事罰の対象にもなり、罰則や罰金のほか免許停止処分などペナルティが科せられます。

一方、自賠責保険が有効な場合でも、事故の補償対象は「対人賠償」に限られ、車両損害や運転者本人のケガについては補償されません。

任意保険の補償範囲と契約解除のリスク

車検切れ車両が事故に巻き込まれた場合、任意保険の適用範囲は大きく制限される可能性があります。

任意保険は、契約内容に基づいて補償が提供されるものですが、車検切れの状態での運転は、保険契約上の違反とみなされます。

多くの任意保険約款には、「車検切れの車両を運転した場合、保険金が支払われない場合がある」といった条項が記載されています。

事故を起こした際に、本来であれば任意保険でカバーされるはずの修理費用や治療費などが、車検切れを理由に支払われない可能性があります。

これは、相手方の車両の修理費用だけでなく、自分自身の車両の修理費用や怪我の治療費にも適用されます。

さらに、車検切れの状態での運転が発覚した場合、保険会社から契約を解除されるリスクも存在します。

契約が解除されると、新たな保険契約を結ぶ際に不利な条件を提示されたり、保険料が高額になったりする可能性があります。

総括│Nシステムで車検切れが分かると後日どうなる?

Nシステムは、車検切れの車両を特定する効果的なツールとして機能し、後日警察による対応を引き起こす可能性があります。

さらに、車検切れ車両の発覚ルートとしては、ガソリンスタンドや整備工場、事故や交通違反時の確認などがあり、さまざまな場面で車検の有効性がチェックされます。

車検が切れた際には法的リスクが生じ、自賠責保険や任意保険の適用が受けられなくなることがあります。

このため、定期的に車検の期日を確認し、必ず期限内に更新することが欠かせません。